「派遣社員は何年まで働けるの?」

「契約が終わったら、次の仕事はどうなるの?」

「同じ職場で長く働き続ける方法はないの?」

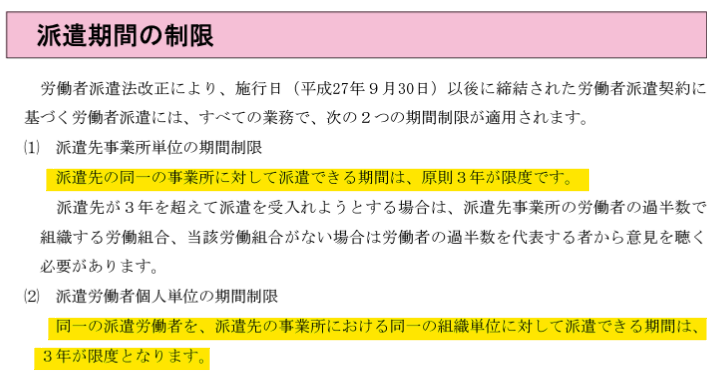

派遣社員として働いている方やこれから派遣を考えているみなさんは、派遣の「3年ルール」をご存知でしょうか?

実は、労働者派遣法では、「派遣社員が同じ職場で働ける期間は原則3年まで」と決められています。

そこで本記事では、「3年以上働く方法はないの?」「契約が終わったらどうなるの?」といった不安を抱えた方のために、派遣の「3年ルール」について隅々まで解説していきます。

本記事を読んで、将来的な不安を払拭してから気持ちよく派遣のスタートを切りましょう!

”派遣は最長3年”まで!?労働派遣法の「3年ルール」とは?

派遣とその他の雇用形態との差分の明確化、派遣労働者に不利益が生じないように国が定めているルールとして労働派遣法があります。

労働派遣法とは?簡単に解説!

- 派遣できる期間を原則3年までに制限

(3年ルール) - 派遣社員と正社員の扱いを平等に

(同一労働同一賃金) - 30日以内の日雇い派遣の原則禁止

- 5年以上同じ派遣会社で勤めたら、

無期雇用に転換(5年ルール) - 派遣前に派遣先企業での待遇を説明

- 派遣料金の情報公開の義務化

- 派遣社員のキャリア・スキルアップを図る

- 研修、資格取得サポートなどの提供

参照:厚生労働省

今回上記の中でも一番重要なのは、「3年ルール」です。

では、この「3年ルール」についてのみ抜粋して実際の記載内容を詳しく見てみましょう。

引用:『Ⅷ – 労働者派遣法』

第三十五条の三

派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。

引用:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

上記の通り、労働派遣法では「派遣社員が同じ職場で働けるのは最長3年まで」と明確に定められているのがわかりますね。

では、「なぜ3年なのか」「そもそもなぜ同じ企業で長く働けないのか」を見ていきましょう。

そもそも派遣の「3年ルール」はなぜあるの?

「3年ルール」が制定されたのは、主に派遣社員が正社員登用を目指せる機会を不当に失わせないためです。

現在、派遣社員が同じ職場で働けるのは最長3年と定められていますが、法改正前は異なるルールが適用されていました。

労働者派遣法改正前

- 一般的な派遣社員の就業期間は最長1年

- 専門的職種(システムエンジニア、通訳、金融業務など)は無期限での就業が可能

改正前の問題点

- 職が安定しない

- 正社員登用を検討・チャレンジ

する機会がほぼない - 派遣社員と正社員の待遇差

- 派遣社員同士の格差

(専門職だけ無期限で働ける不公平な状態)

上記のように、過去「派遣」という働き方はあらゆる場面で劣悪な雇用形態であったのはほぼ暗黙の了解。

そこで2015年から「3年ルール」の制定により、厚生労働省は下記の改善を試みました。

※以下の各行をクリックすると該当箇所に飛びます。

ここからは、具体的な改善内容についてそれぞれ詳しく解説していきます。

派遣社員の雇用の安定とスキルアップ

「3年ルール」が導入された背景の一つに、派遣社員の雇用をより安定させ、スキルを高めやすい環境を整える必要性が挙げられます。

改正前は1年以内の契約が多く、延長できても3年までに制限されていました。

職場に慣れた頃に契約が終了するケースもあり、スキルや経験を蓄積しにくい状態が続いていたのが実情です。

これらの課題に対し制度が見直され、同じ職場で最長3年までの就業が可能となりました。

- 長期就業により、

職場での信頼を築きやすくなる - 経験の蓄積によって、

スキルアップが期待できる - 派遣先から

正社員登用される可能性が高まる - 雇用の見通しが立ち、

生活の安定につながる

上記の通り、3年への延長により実践的なスキルの習得や正社員登用、キャリアアップの可能性を広げられるようになったのは大きなメリットと言えるでしょう。

正社員との待遇格差の解消

3年ルールの背景には、派遣社員と正社員の間にある待遇の差を見直す目的もあります。

同じ職場で同じ仕事をしていても、正社員と派遣社員では給与や福利厚生の内容が大きく異なるケースが少なくありません。

他にも賞与や昇給がなく交通費や退職金が支給されないなど、派遣社員が不利になりやすい状況が長く続いてきました。

これに対し、2020年4月から派遣社員と正社員間の待遇の差を減らすために「3年ルール」が導入され、以下の変化をもたらしました。

正社員より給与などの待遇が悪く、劣悪な条件で働かされる+1年しか働けない

最長3年まで長期で働けるようになった

=待遇面を向上しないと長期戦力をゲットできない

⇒正社員と同等に!◎

派遣先企業としては、雇用した派遣社員たちに3年間継続して就業してもらえる方がタイムコストや費用共に圧倒的に楽です。

ただし、それには「3年間この会社で働きたい」と思われる環境、つまり必然的に条件をよくしないといけません。

上記に伴い、今までは明らかだった正社員と派遣社員の格差が緩和され、就業期間の増加とともに派遣社員の働きやすさが向上しました。

「派遣」という雇用の位置づけの見直し

「3年ルール」制定前は、「専門26職種」と呼ばれる専門的なスキルを必要とする職種は派遣社員でも無期限の雇用が許可されていました。

専門26職種とは?

※クリックするとタブが開きます。

- ソフトウェア開発

- 機械設計

- 放送機器等操作

- 放送番組等演出

- 事務用機器操作

- 通訳、翻訳、速記

- 秘書

- ファイリング

- 調査

- 財務処理

- 取引文書作成

- デモンストレーション

- 添乗

- 建築物清掃

- 建築設備運転、点検、整備

- 案内・受付、駐車場管理等

- 研究開発

- 事業の実施体制の企画、立案

- 書籍等の制作・編集

- 広告デザイン

- インテリアコーディネーター

- アナウンサー

- OAインストラクション

- テレマーケティングの営業

- セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

- 放送番組等における大道具・小道具

参照:厚生労働省

つまり、職種によって派遣労働者の中で雇用期間の待遇格差が生じていたのが実情です。

また、そもそも「”派遣”=一時的な労働力不足の解消手段」であり、無期限の雇用を許可してしまうと正社員との棲み分けが曖昧になる懸念点も。

上記の問題から、職種に限らず派遣社員全員が該当するルールとして制定し、「派遣」という働き方の位置づけを適正化させました。

「3年ルール」にも例外がある!対象にならない5つの条件

派遣社員の「3年ルール」にも、実は例外もあります。

以下5つの条件のどれかに当てはまる場合は「3年ルール」の対象外となり、3年以上継続して働けます。

※以下の各行をクリックすると該当箇所に飛びます。

自身に当てはまりそうなものや気になるものからチェックしていきましょう。

①60歳以上の人

派遣社員が60歳以上である場合、「3年ルール」の対象外となります。

これは、高齢者の就業を支援する目的で設けられている特例です。

- 高齢者&定年後の雇用促進

- 経験値の高い人材の確保

上記から、高齢の求職者・派遣先企業どちらにも利益があるように制定された特例だとわかりますね。

60歳以上で再就職を検討する場合は、派遣でも長く安定して働けると覚えておくといいでしょう。

②無期雇用契約の派遣社員

派遣元と無期雇用契約を結んでいる派遣社員は、「3年ルール」の対象外です。

では、そもそも無期雇用派遣とはなんなのかを簡単に見ていきましょう。

雇用期間の定めのない労働契約のこと

通常の派遣は…

派遣会社に登録=登録型派遣(有期雇用契約)

⇒派遣先企業での雇用期間満了で契約も終了

次の就業先を探せば派遣会社との契約は継続可

☆無期雇用契約になる条件

※派遣会社によっては無期雇用派遣に対応していない

場合もあるため事前確認必須。

- 同じ派遣会社で5年以上就業する

(⇒5年ルール) - 派遣会社の無期用派遣の求人に応募する

⇒無期雇用派遣は登録のみではなれない

=選考がある

イメージとしては、ある派遣会社の下で派遣社員として半永続的に生計を立てる人とすると理解しやすいのではないでしょうか。

無期雇用派遣の場合は、派遣先企業での雇用期間が終了しても派遣会社との契約は終了せず、派遣会社側が基本間髪なく新しい派遣先を紹介し続けてくれます。

登録型派遣よりも派遣会社との雇用関係が安定しているため、派遣先企業の合意を得られれば3年を超えた就業が可能となっています。

③有期プロジェクトへの派遣

あらかじめ終了時期が決まっている有期プロジェクトに従事する派遣社員は、「3年ルール」の対象外になります。

- 建設現場

- イベントやキャンペーンなどの

期間限定の企画運営

⇒プロジェクトの完了とともに

雇用契約が終了するもの

期間が決まっている業務は、恒常的な業務ではなくあくまでその期間内での一時的な業務に留まるため、不当な雇用の機会損失にはつながらないと判断されるためです。

なお、すべてのプロジェクトが対象となるわけではなく、プロジェクトの区切りや終了時期が契約上明確になっていることが前提です。

④日数限定(数日単位)業務への派遣

1日のみ、または数日間のみに限定して業務に従事する派遣社員は「3年ルール」の対象外となります。

上記は雇用の固定化にはあたらないとされ、年数による制限は設けられていません。

- 繁忙期の人員補充

- 社員の休暇代替要員

⇒短期間のみの勤務が求められるもの

短日勤務を希望する人にとっては、柔軟な働き方を実現しやすい制度といえるでしょう。

⑤産休・育休・介護休業の代替要員

産休・育休・介護休業などで職場を離れている人の代わりとして派遣される場合、「3年ルール」の対象外となります。

このケースでは、「誰かの代わり」という明確な目的と期間が存在しているため、原則として期間制限の対象にはなりません。

ただし、代替する社員が復帰したタイミングで派遣先企業との雇用契約が終了します。

状況によって延長されることもありますが、契約時に事前に契約期間が明確化されているため大幅な期間変更は生じないでしょう。

必要な期間だけ働きたい人やフルタイムでの長期就業を希望しない人にとっては、柔軟に働ける選択肢の一つと言えます。

同じ派遣先で3年以上働きたい!「3年ルール」の対処法(例外以外)

「3年ルール」により、同じ部署では3年を超えて働けません。

ただし、派遣先や派遣元との相談によって、別の形で働き続けられる場合があります。

以下の3つは、3年を迎えたあとに選べる代表的な選択肢です。

※以下の各行をクリックすると該当箇所に飛びます。

次からは、それぞれの内容について順に解説していきます。

今後の働き方を検討する際の参考にしてください。

正社員登用してもらう

「3年ルール」によって派遣契約が終了するタイミングで、派遣先から正社員登用を打診されるケースがあります。

派遣先企業の状況にもよりますが、自ら正社員登用を検討してもらえないか交渉するのももちろん良いでしょう。

派遣社員として実績や信頼を積み上げてきた人ほど、そのまま正社員として迎えたいと判断される可能性が高まります。

正社員登用に繋がりやすいケース

- 長期にわたり安定して勤務している

- 担当業務の理解度が高く、

即戦力として期待されている - 派遣先の正社員とも

円滑なコミュニケーションが取れている - 欠員補充や増員など、

派遣先に採用のニーズがある

3年ルールは、一見デメリットにも見えますが、正社員へのステップアップにつながるチャンスにもなり得ます。

長く働きたいと感じている場合は、日ごろの勤務態度や実績を積み重ねておきましょう。

部署を移動する

3年ルールは「同じ部署(=同一の組織単位)で3年以上働けない」つまり、同じ派遣先企業でも部署を移動すれば対象になりません。

例えば、以下に示した例のように社内で部署を移動すれば就業期間が再びリセットされます。

- 営業部から経理部への異動

- 工場の製造ラインAから

ラインBへの配置転換

職場環境がかなり良く、業務は変わってもその職場で働きたい場合に有効な手段です。

ただし、異動先の部署にも受け入れ態勢がないと成立しないため、事前確認や交渉は必須です。

クーリング期間(3ケ月+1日の休止)を活用する

派遣には「クーリング期間」と呼ばれる制度があり、この制度を活用すると3年で契約が満了したあとでも同じ就業先の同じ部署に戻れる可能性があります。

☆クーリング期間とは?

3年ルールの上限に達したあと、3ヶ月+1日以上経過すれば同じ部署でも再契約が認められる

ただし、「クーリング期間」の利用には以下のような大きなリスクがあることも同時に押さえておきましょう。

- 間繋ぎとして別の仕事を探す必要がある

⇒一時的に無職になる可能性もある - 同じ派遣先企業で

確実に再契約できる保証はない - 再契約できたとしても、

有給などのカウントはすべてリセット

こうした背景から、クーリング期間の利用は「最終手段」として検討されるケースが多いです。

これまでに紹介した他の方法が難しく、それでもどうしても同じ派遣先で働き続けたい場合に限り、選択肢の一つとして検討しましょう。

派遣社員の「3年ルール」に関するよくある質問

「3年ルール」について制度としての枠組みは理解できても、実際に自分の働き方にどう影響するのかがイメージがわかない方も多いでしょう。

そこで、今回は実際に派遣社員として働いていく中で浮かぶであろう、「3年ルール」に関する以下の3つの質問を取り上げていきます。

「3年ルール」に関するよくある質問

※以下の各行をクリックすると該当箇所に飛びます。

「3年ルール」についてさらに認識を深め、派遣社員としてどう働いていくか具体的に計画を立てていきましょう。

「3年ルール」に抵触してしまったら?派遣社員に罰金などはあるの?

仮に「3年ルール」に抵触した場合でも、派遣社員に罰金などのペナルティはありません。

抵触が発覚した場合、責任を問われるのは派遣会社と派遣先企業のみです。

実際に上記が起こった際に両者が受けるペナルティは、以下の通りです。

「3年ルール」に抵触した際に

派遣会社と派遣先企業が受けるペナルティ

- 労働者派遣法違反として

行政指導を受ける - 悪質と判断された場合は、

事業停止命令や許可取消処分を受ける

「3年ルール」と「5年ルール」の違いは?

派遣で働く中で、「3年ルール」と「5年ルール」という2つの制度があります。

名称が似ているため混同されがちですが、対象者や契約の種類がまったく異なる制度です。

以下で、両者の違いを簡単に比較しましょう。

- 3年ルール

就業先の同じ部署に3年以上は働けない - 5年ルール

同じ派遣会社で5年間契約を更新したら

無期雇用派遣に転換できる

「5年ルール」については、派遣の中でも無期雇用派遣を視野に入れる可能性がある方にのみ該当するものです。

そのため、上記に該当しない方は「3年ルール」のみ頭の片隅に置いておけば十分でしょう。

無期雇用派遣と正社員は何が違うの?

無期雇用派遣と正社員は、雇用の仕組みや待遇面などに明確な違いがあるため、混同しないように注意が必要です。

どちらも「期間の定めがない雇用形態」ではありますが、働き方の実態や企業との関係性は大きく異なります。

では実際にどういった点が異なるのか、以下の比較表でまとめました。

| 無期雇用派遣 | 正社員 | |

|---|---|---|

| 雇用主 | 派遣会社 | 就業先企業 |

| 勤務先 | 派遣先企業 (派遣会社の意向による 異動・変更あり) | 原則自社内 |

| 雇用期間 | 【派遣会社】 期間の定めなし 【派遣先企業】 契約期間あり | 期間の定めなし |

| 給与 | 派遣先が変わるたび 支給額も変わる | 安定 |

| 福利厚生 | 派遣会社に準ずる | 就業先企業に準ずる |

- 自身の希望または派遣で5年間働いて、

無期雇用派遣になる - 就業における条件をもとに

派遣会社が就業先を決める - 就業先が希望する契約期間働く

- 契約が満了したら②に戻る

無期雇用派遣は簡単に言うと、実際に就業する会社と働く期間、給料が都度変化する働き方です。

一般的な派遣と比べると安定していますが、正社員とは実態が大きく異なるため最終的に何が自分に合っているかを考えながらどれを目指すか判断しましょう。

3年後のキャリアビジョンを描きながら派遣で自分の可能性を広げよう!

派遣社員は原則として、同じ部署(同一組織単位)で働けるのは最長3年までと決められています。

ただし、以下のように例外に該当するケースや3年を迎えたあとに選べる選択肢も存在します。

- 「3年ルール」は

派遣先の“同一組織単位”が対象 - 3年を超えて働ける例外もある

- 契約終了後は、正社員登用や部署異動など複数の選択肢がある

- クーリング期間や無期雇用派遣

などの制度も存在する

自分の状況を正しく把握できれば、派遣でも将来的な不安を減らしながらより自分らしい働き方を選べるでしょう。

派遣での就業に興味がある場合は、ライフスタイルや希望に合う職場から探し始めてみるのもおすすめです。

【おすすめ関連記事】

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 上記の通称「3年ルール」に関する詳細や実施背景を知りたい方は別記事も併せてご覧ください。 […]